Dirty Magic

act.4 ドンガメとサムライ

ドンガメことオタデブ涼介と拓海の出会いは今から六年前にまで遡る。

オタデブ涼介は、当時17歳で某高校三年生。そして拓海は小学校六年の12歳の時だった。

季節は秋。

場所は赤城山。紅葉シーズンという事もあって、観光客も多く、拓海も小学校の課外授業でそこにやって来ていた。

木の種類や紅葉の仕組みなどを教師から説明され、その後課題として十種類の木のスケッチを与えられた拓海は、色んな木を求めてフラフラと、いつしかクラスのみんなからはぐれた場所までやって来ていた。

通常の少年ならば、友人たちと固まって行動するものなのだが、拓海は幼少時より少々風変わりなところがあった。彼の親友を称する武内少年によれば、拓海は「チョーマイペースだよな、お前」であって、この時も、わいわいと団体行動するクラスメイトたちとは別行動で一人黙々とスケッチしていたら迷ってしまったのだった。

そして。

たまたま同時期に某高校の団体一行も同様に赤城山にやって来ていた。

その某高校は折りしもオタデブ涼介の通う学校であった。

拓海はそこで出会ったのだ。

あの…ドンガメに。

ドンガメことオタデブ涼介は、その外見とオタク性質から、高校生になってもまだ苛められっ子のままだった。あの時も、みんなから外れた場所で、彼はいつもの苛めっ子集団からからかわれ、あげく金持ちなのを良い事にパシリをさせられていた。

「ホラ、ドンガメ、もっとメシ買って来いよ」

「おい、酒のがいいんじゃねぇか?」

「あ、そうだな。おい、ドンガメ、ビール買って来いよ」

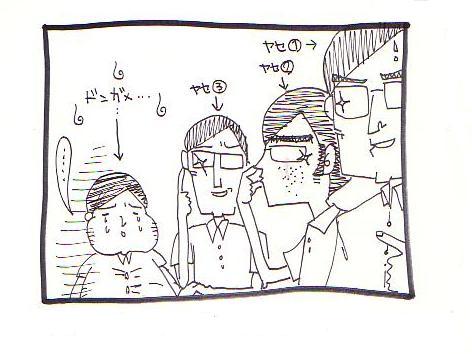

苛めっ子とは言っても、別に過去啓介が所属していたような、あからさまな悪男集団ではない。某高校は進学校であったため、苛めっ子とは言っても、外見的には真面目そうな、オタデブとそう種類的には変わらないだろう、モテなさそうなメガネヤセ集団だった。だが内面は悪男よりも腐っていた。

彼等は口々に可愛そうなドンガメに無理難題を言う。

それにドンガメが、

「そ、そんな…無理だよ…」

などと反抗すると、

「てめぇ、ドンガメのくせに逆らおうってのか?!」

その痩せた肉付きの悪い腕や足で、肉付きが良すぎて、まるで肉まんのようなドンガメを蹴ったり殴ったりした。

そんな光景を、こっそり見ていた拓海。

拓海は小さいながらも正義感が強い。曲がった事が大嫌いだ。小さい頃、家が店を経営していた為、自宅で遊ぶことが出来ず、近くの老人会の集会所で遊んでいた拓海は、老人会のお年寄りによって育てられたといって過言ではない。

そして老人会には、戦争帰りのまだまだ侍魂を持った強者がゴロゴロといた。そんな彼等の、

『いいか、拓ちゃん。日本男児たるもの、人様に顔向け出来ねぇような卑怯なことはしちゃなんねぇ。男なら、真っ直ぐガツンと勝負よ!腐ったことをしてる奴がいたらぶん殴っちまいな!』

という情操教育のおかげで、拓海は小さい頃から腐った奴を見つけたら、即効ぶん殴ることにしている。それは過去のサッカー部の先輩を殴打した事件からも窺えるだろう。

まさに拓海こそ渋川のラストサムライ。そして、12歳のラストサムライ拓海は、その先人の教えを忠実に守り、

「腐ったことしてんじゃねぇよ」

と苛められるドンガメの前に飛び出した。

メガネヤセの集団は、咎める声に、小心者丸出しで焦ったように「…ぼ、僕なにもしてないよぅ」というジェスチャーをしたのだが、声の持ち主が拓海であると知ると、途端に態度が横柄になった。

何と言ってもメガネヤセ。腕っぷしは色男と同様からっきしだ。そして彼等は色男と違い、相手が下だと見ると態度が激変するのだ。

「…な、なんだよ、ガキじゃねぇか。うっせーんだよ。イタイ目に合いたくなかったら、どっか言ってろ。泣かされてーのか?」

「そうだよ。それとも、俺らに可愛がられてーのか、ああ?」

「あー、そうかもな。こいつ、男なんだろうけど、すげぇ可愛い顔してるし…いいんじゃねぇか?」

「…そうだな」

そんな事を言い出した彼等に構わず、拓海はツカツカと歩み寄り、蹴られ寝転ぶドンガメに手を差し出す。

「あんた、大丈夫か?」

「…き、君…」

ドンガメは感動した。今まで苛められているのを目撃した人は多数いたが、皆そっぽを向いて無視するばかりの人間だった。

なのにこの目の前の華奢な少女のような少年は、堂々と男らしく彼等を咎め、あまつさえこんな自分に手を差し伸べている。

…何て強い少年なんだ…。涼介を覆っていたドンガメと言う固い殻に、ピシリと亀裂が入った。

だが、感動する涼介の視界に映ったのは、拓海の背後で、ニヤニヤ笑いながらその肩を掴もうとする腕。

「…あ、君!危ない!!」

咄嗟に立ち上がり、拓海を背後に庇おうとする涼介。ドンガメの殻にさらに大きな亀裂が走った。だがまだドンガメの殻は脱ぎ捨てられず、涼介の動きはおでぶな事もあって鈍く間に合わない。

しかし。

「…気安く触ろうとしてんじゃねーよっ!」

ごすっ。

肉がぶつかる音がして、今にも拓海に触れんばかりだった男が、スローモーションのように鼻血を吹き上げながらゆっくりと倒れていく。

涼介は目を疑った。

間違いでなければ…この少女のような少年が、苛めっ子の顔面に…裏拳を放っていたことを

「あ、あ、お前―、なにするんだよー」

メガネヤセの集団は暴力に弱い。

リーダー格であった人物が、呆気なく拓海の裏拳で沈んだ時点で、さっきまでの勢いは失われ、怯えた子羊の集団と化した。

だが。

拓海はそんな事で容赦しない。

「うっせーな!殴られたぐらいでガタガタ言うんじゃねぇよ!さっきから見てればお前ら、ムカつくんだよ!!」

と、素早い動きで近くにいたメガネヤセに回し蹴り。そのまま呆然とする他のメガネヤセも順々に地面に沈ませ、

『泣かされてーのか?』

と言っていた輩を、皆、見事に泣かし返した。

「う、うぅー、覚えてろよー!!」

悪者丸出しなセリフを残し、彼等は泣きながらびっこを引きつつ逃げていった。その姿を、涼介は言葉もなく口を開けたままの状態で眺めていた。

「…あんた、大丈夫ですか?」

呆然とする涼介に、拓海が小さな手を差し出した。この小さな手が、あんな強烈な裏拳を…。思わずまじまじと見つめてしまうが、すぐに我に返り、その手を握り返し立ち上がった、

「あ、ああ、だ、大丈夫」

慌てながらもそう答えた涼介に、拓海はさっきまでの鬼神ぶりが嘘のような柔らかな微笑を見せた。

「そっか。良かった」

バーン!ガラガラガラ…。

その笑顔を見た瞬間。

涼介を覆っていたドンガメと言う厚い殻が…いっせいに崩れ落ちていった。

激しく、鼓動を刻み始める心臓。

…な、何だ、これは??

焦る涼介に気付かず、拓海は涼介の殴られ汚れた制服の埃をパタパタと払い落としている。

「ずいぶんやられたみたいっすね。でも、あんたもちゃんと反撃しないから悪いんすよ」

「あ、ああ…」

「ああ、じゃねーよ。はっきりしろよ。男だろ?」

「は、はい。気をつけます…」

「…よし」

制服をはたいていた拓海の手が止んだ。その大きな栗色の瞳が、涼介の目に合わされる。

「あんた、背もデケーし、身体も大きいんだから、ちょっと頑張ればあいつらなんて勝てるんじゃねーの?何で反撃とかしなかったったんすか?」

「え?…そ、そんなの考えたこと無かった…」

「そっすか。じゃ、あんた優しいんだ」

ドッキューン!!

…今、何かハートに刺さりました…。

「や、優しいなんて言われたことないよ…いつも…意気地がないとか、臆病だとか…」

「ま、そっすねー。でも、人に言われたからって、自分までそれに合わせてやることないじゃねーっすか。あんたは優しい。そう思ってりゃいいんじゃねぇの?」

バキューン!

…また何か来た!!

「あ、ありがとう…君は賢いんだね」

そう言うと、拓海は頬を染めて、そっぽを向いた。「…そんな事…」と何やらごにょごにょと口ごもる。どうやら照れているらしかった。

「あの…名前、聞かせてくれるかな?」

「…別に、名乗るほどのもんじゃねーから」

「でも、僕は君に会えて嬉しかった。何かお礼がしたい」

「いいよ。俺はそんなの期待してやったワケでもねーし。お礼なんて言われたら、困るし…」

「けど…」

涼介は自分でも分からないぐらいの衝動に包まれていた。

この少年と仲良くなりたい。どうしても名前が知りたかった。

だがその時、

「おーい、たっくみー!いないのかー?」

遠くから、子供の声で誰かを呼ぶ声がした。

「あ、俺、もう行かないと…」

「君、待って!」

呼ぶ声に、拓海は踵を返し、涼介の制止も聞かず、声のするほうへと走り去ってしまった。

残されたのはドンガメの殻を破った、しかしオタデブなままの涼介。

「…たくみ…あの子の名前かな?」

ふと、地面に目をやると、そこには一枚のプリント。

何の変哲もない、小学生向けの課題プリントだ。

だがその名前を書く欄に、彼の名前が記されていた。

『6年2組 藤原拓海』

「…ふじわら…たくみ…」

涼介はぎゅっとそのプリントを抱きしめた。

その日を境に、オタデブ涼介は変わった…。

2005.10.4